도광환 기자 = 1900년은 19세기의 마지막 해였다. 변곡점이었다. 좋았던 시절을 뜻하는 '벨 에포크'에서도, 사상의 흐름에서도 전환점이 된 해라 할 수 있다.

현대의 문을 연 분투로 흔히 언급되는 세 저서인 찰스 다윈의 '종의 기원'(1859)과 카를 마르크스의 '자본론'(1867)에 이어 1900년 초(실제 인쇄는 1899년 11월) 지크문트 프로이트의 '꿈의 해석'이 차례로 출간됐다.

1900년을 전후해 인류의 사고는 '진화'와 '계급'의 문제에 이어 '무의식의 세계'까지 넘보며 경계를 넘어섰다.

1900년, 한 인물이 사망했다. 시간이 지날수록 사유의 나침반으로 자리 잡는 프리드리히 니체(1844~1900)다. 혹자는 니체의 사망을 지적하며 이렇게 표현했다. '세계가 몰락한 해. 그리고 다시 태어난 해'.

불안과 우울, 고통과 공허, 상실과 상처의 화가 에드바르 뭉크(1863~1944)가 니체 사망 6년 후에 그의 초상을 그렸다.

프리드리히 니체 초상

프리드리히 니체 초상 스톡홀롬 틸스카 갤러리 소장

특유의 콧수염을 기른 니체가 난간 같은 곳에 서 있다. 배경으로 교회와 집들이 보이고, 하늘은 노랗다.

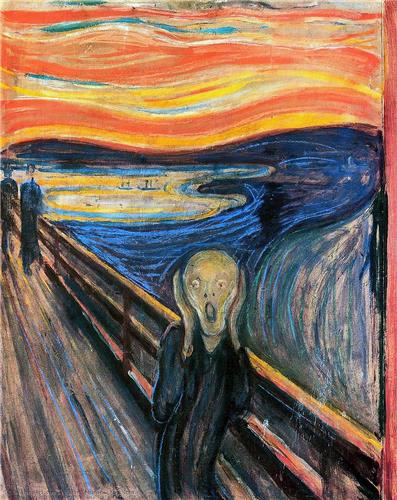

색상만 다를 뿐 뭉크의 대표작인 '절규'(1893)의 하늘과 일맥상통한다. 다른 표현 방식도 '절규'와 비슷한데, 뭉크는 자신과 니체의 고독했던 삶을 합치시킨 듯하다. 뭉크가 니체 사망 후에 이 초상을 그린 건 결국 그에 대한 헌정이라고 할 수 있다.

'절규'

'절규' 오슬로 국립 미술관 소장

니체의 저작들은 실로 광범위하고 깊지만, 사상의 핵심은 한 단어로 축약할 수 있지 않을까 싶다. '자신과의 대화'.

그림에서 니체의 눈빛이 말하는 것처럼 그는 '아침놀'(1881)에서 이렇게 말했다.

"우리는 자신을 볼 때도 언제나 타인의 눈을 통해서 본다. 자신과 대화하는 법을 모르는 것, 자신을 배려하지 않는 것이야말로 '무례한 일'이다."

니체가 주창한 '영원회귀' 사상도 알고 보면 이렇게 요약된다. "내가 나의 삶을 다시 살기를 원할 정도로 최선을 다해서 살아라."

니체가 '신은 죽었다'라고 말한 이유도, 인류가 스스로와 대화하라는 주문이 아니었을까?

니체를 존경한 뭉크는 불안과 상처, 죽음과 절규의 대명사로 불리는 화가다. 어릴 적 어머니와 누이의 연이은 죽음을 목도한 뒤 자신도 죽음의 문턱에 이르고, 사랑했던 여자로부터 고통을 받은 결과라고 본다.

'절규' 외에도 '병든 아이'(1886), '흡혈귀'(1893), '마돈나'(1895) 등 비슷한 화풍의 다른 작품들이 대표작으로 거론된다.

'병든 아이'(왼쪽부터), '흡혈귀', '마돈나'

'병든 아이'(왼쪽부터), '흡혈귀', '마돈나' 오슬로 국립 미술관, 뭉크 뮤지엄, 뭉크 뮤지엄 소장

이런 화풍은 점차 변화한다. 그 '극점'이 1909년 그린 '태양'이다.

바다 위로 떠오르는 태양의 빛이 온통 화면을 지배한다. 실제의 일출이나 일몰보다 훨씬 강렬하다.

둥근 태양이 발산하는 색은 가슴 벅찬 노랑이다. 희망을 품지 않을 수 없다. 생명의 잉태며, 영속의 밀집이다. 창세기 제1장의 "빛이 있어라!"가 생각나는 작품이다. 빛은 생명의 원천이며 에너지의 근원이다. 사물을 보거나 그림을 그릴 수 있는 시작이다.

'태양'

'태양' 오슬로 대학 소장

알코올중독과 신경쇠약에 시달리던 뭉크는 1908년 덴마크 코펜하겐의 한 병원에 8개월 입원하며 치료받았다.

그 효과 덕이었는지 뭉크의 그림은 입원 전에 그린 '니체의 초상'에서처럼 색채가 밝아지고 양식도 변한다. 마침내 본연의 색깔을 얻은 태양을, 바다를, 바위를 그린 것이다.

하지만 아이러니가 있다. 치료 후 육체적 건강을 찾은 이후엔 '표현주의'에 걸맞은 명작을 그리지 못했다는 사실이다. 광기와 결핍이 예술혼의 밑거름이라는 명제를 확인하는 예일까?

"빛이 주는 기쁨을 모르는 사람은 삶을 사랑할 수 없습니다."

차이콥스키(1840~1893)의 마지막 오페라인 '이올란타'(1892)의 한 대목이다.

차이콥스키가 말년에 '빛이 주는 기쁨'을 알았던 것처럼, 뭉크도 빛이 발광(發光)한 이후 발광(發狂)하지 않는, 사랑의 삶을 찾은 것이었을까?

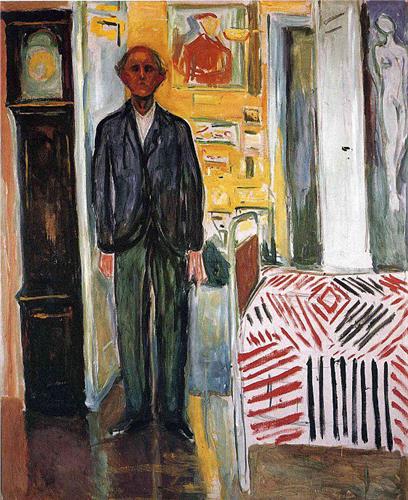

하지만 그에게 사랑은 결국 오지 않은 듯하다. 말년에 그린 '시계와 침대 사이의 자화상'(1943)을 보면 한 노년이 쓸쓸하게 서 있다. 가정을 이루거나 활발한 외부 활동을 하지 않은 채 오슬로 교외에서 고립된 삶을 살다가 숨졌다.

'시계와 침대 사이의 자화상'

'시계와 침대 사이의 자화상' 뭉크 뮤지엄 소장

어쩌면 뭉크의 '극점'은 처음부터 끝까지 불안과 우울이었던 것 같다. 니체를 존경했지만, 니체가 설파한 '자신과의 대화'에는 실패한 것 같다. 상처받은 영혼이 사랑에 물드는 일은 이렇게 어려운 것일까?

![[코스피] 18.69p 내린 2,398.27](/upload/6838b602d0ad9bd5ed55ed98b8a7bfeb_350_225.jpg)

![[사이테크+] "개도 특정 단어가 어떤 사물을 의미하는지 이해한다"](/upload/902fa8c77d6b91d0ec04ed11ce7fca6e_350_158.jpg)

![[미술로 보는 세상] 안개 속에서 찾는 것들](/upload/fd3f2cc9d47a983cb17df2502041c9d4_350_158.jpg)